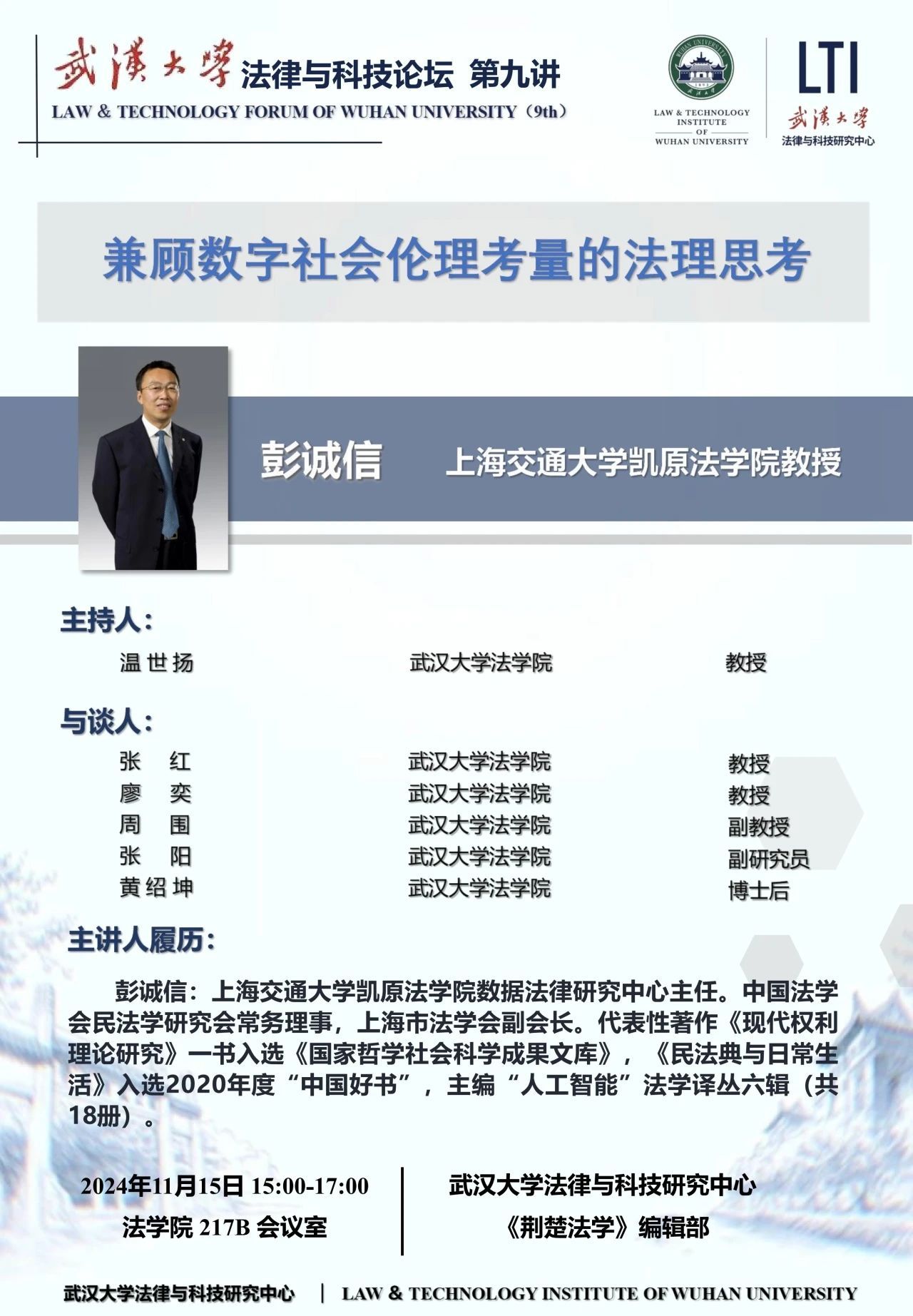

2024年11月15日,上海交通大学凯原法学院院长彭诚信教授应邀主讲武汉大学法律与科技论坛第九讲,主题为“兼顾数字社会伦理考量的法理思考”。讲座在法学院217B会议室举行,由武汉大学法学院教授温世扬主持,武汉大学法学院教授张红、廖奕,武汉大学副教授周围,武汉大学法学院副研究员袁野、张阳,武汉大学博士后黄绍坤出席此次会议。武汉高校师生及业界同行到场参加。

彭诚信教授从“外卖员被困算法”的社会现象出发,围绕数字社会中的伦理问题详细阐述了自己的法理思考。第一,人工智能的法律主体资格问题。彭诚信教授指出,这一问题对外是研发与运用人工智能的前提,对内则是确立人工智能权利、义务乃至责任的基础。人工智能可以按照“弱人工智能——强人工智能——超人工智能”进行分级,而当今社会中的人工智能发展尚属于弱人工智能阶段,现在“一刀切”的确定人工智能的主体资格为时过早。从本质上来说,是否赋予人工智能法律人格,在根源上取决于如何平衡开发者、制造商、所有者、使用者以及第三人(受害人)等主体之间的利益关系,因此,目前更具现实意义的方案是明确人工智能背后算法设计者的法律责任。第二,数据确权问题。彭诚信教授从“要不要确权”“怎么确权”“确权给谁”三个方面进行了详实论述。彭诚信教授首先明确指出,数据需要确权,数据只有在明确相关主体的权责利以后,才能进行可信的流通、分享与开发利用,进而支撑数据要素市场的培育,充分实现数据要素性价值;其次,数据确权的前提是对数据上的相关权利进行科学区分,其中,受人格权保护的个人信息不能进行商品化交易,而针对个人数据则可以开展要素化的流通交易,以实现其财产性价值,这也是“个人信息”与“个人数据”区分的制度意义;最后,数据处理者主张自身财产利益时应当充分尊重作为数据来源者的个人数据主体,通过数据收益分配机制,实现数据价值的公平分享。第三,人工智能价值对齐问题。彭诚信教授指出,所谓价值对齐主要是指人工智能算法系统的目标和价值观与人类的价值、意图和伦理原则保持一致的过程,这是一个涉及技术、伦理与法律的复杂系统过程。彭诚信教授认为,人机价值对齐是确保人工智能发展安全、可信的基本要求与原则,但针对人工智能的伦理治理而言,单纯强调人机对齐是不够的。数字空间中的道德标准和伦理规范应当高于传统线下人类社会,一方面坚持以人为本,要求技术发展服务于人类的需求、利益和福祉,另一方面,也要符合技术工具伦理的基本考量,追求技术向善和安全可信。

与谈环节,张红教授首先感谢彭诚信教授莅临武汉大学法律与科技研究中心讲学指导,认为彭诚信教授基于法理学的民法学研究使得民法学界的学术研究变得更加深刻。张红教授对于彭诚信教授的讲座谈了三点与谈意见:第一,在当前的弱人工智能时代,不能赋予人工智能以法律主体地位,对于“算法围城”和“信息茧房”问题,应该依法追究制造、操控算法的法律主体(自然人、法人或者其他组织)的相应责任,人工智能问题本质上是人的问题,现行法律为规制人工智能问题已经建立了规范体系。第二,对于数据确权问题,应明确归属意义上的确权,不能用传统所有权范式来分析数据的产权问题。数据产权要分门别类区分对待,隐私、个人信息和数据是三个有不同调整对象的法律概念,应从《民法典》人格权编、《个人信息保护法》和《数据安全法》等法律解释出三者的区别。第三,对于人工智能的价值对齐问题,为了避免伦理泛化和价值空洞,可以将伦理解释为民法典第109条中规定的人格尊严和人格自由,与宪法第37条、38条规定人格尊严和自由呼应,基于对人本身的关爱确立人工智能的价值对齐问题。

廖奕教授指出,彭诚信教授对人工智能法学基础理论的译介和深耕,在当下数字法学研究领域具有重要影响和意义。他的报告不仅立于国际学术的前沿,而且透过困在算法系统中的劳动者权利困境,彰显了法律理论的情感温度。一般法理学应从此种特殊法理学中获得启迪,认真对待数字化社会的法伦理。这不是对技术知识加以重述,而是超越技术知识的伪装展开制度规范反思,不是就中国问题谈中国问题,而是置于人类甚至超人类的批判伦理中深入辩证。

周围副教授认为,彭诚信教授的讲座从主体和行为两个方面切准了考量数字社会伦理两个关键要素。在以人类为中心的社会场域下,人工智能技术将长期与既有社会关系发生摩擦、相互影响。在此背景下,如何厘定数字社会伦理边界存在自上而下的制度设置和自下而上的案件归纳两种路径,彼此互有优劣,需要协同发力才能不断平衡技术发展和社会稳定之间的冲突。

张阳副研究员表示,彭诚信教授深耕数字法学的前提性命题与核心范式,对数据、信息和隐私的关系作出了奠基性论述,本次讲座又深入聚焦法律和技术的思辨关系,以充满人文关怀的视角切入数字社会伦理考量的法理思考。在此基础上,张阳又补充了三点学习心得:一是对区块链、人工智能、大数据、算法、平台、元宇宙等前沿科技,应寻得适切审慎的法学治理抓手;二是吸取P2P暴雷、虚拟货币交易封禁等监管摇摆的教训,尽快规范数字社会中的监管边界;三是交易是数字经济活力的源泉,目前数据交易所的发展仍存在定位不清、责任不清、业务混杂、流动性不足等诸多问题。

袁野副研究员主要谈到了彭诚信教授今天讲座对其的启发。这种启发集中体现为不断发展的科技法在民法教义学框架下的可能与限度问题。其中,《民法典》总则编和侵权责任编似乎整体能够满足目前人工智能治理方面的规范供给。而以物权法为代表的财产法部分则受到数据确权问题的冲击最为显著,可能需要对以数据财产权为代表的新型权利作有别于传统物权法的教义学构造,但诸如物权法中的添附、征收等制度在何种程度上可以类推适用,也值得进一步研究。

黄绍坤博士后认为彭诚信教授今天讲座充满人性关怀,将伦理价值贯彻到人工智能主体地位、数据确权、人工智能价值对齐等领域。在彭诚信教授讲授内容的基础上,黄绍坤博士后表示,数字时代的技术变革,对传统法律体系造成了系统性冲击。但是法律系统在回应数字时代变革时,有必要借助系统论法学观察,保持内部运作的稳定性,观察视角的开放性,例如在现有技术条件下,不宜将人工智能定位法律主体。

在提问环节,武汉大学法学院硕士研究生李志远同学围绕“在资产判定标准实质大于形式的会计学原理下,数据入表是否需要数据确权作为前提”此话题进行提问,彭诚信教授对此进行了耐心解答。最后,彭诚信教授总结了讲座内容,并提出了深层次的思考。一方面,在人工智能是否为法律主体的问题上,必须承认立法是以自然人为中心的,可以通过规定自然人、法人的权利义务来约束人工智能;另一方面,在数字空间的讨论中,必须秉持数字思维,通过对算法设计者的责任追究制度来实现数字空间的规制。本次讲座在浓厚的学术氛围中圆满结束。

供稿:罗倞黎

摄影:何桓宇

审核;陈艺婷

编辑:宋六一